최근 영화계의 화제 중 하나는 박성광 감독의 영화 '웅남이'에 대한 영화평론가 이용철의 20자평과 별점이다. “여기가 그렇게 만만해 보였을까”라는 평과 함께 별 한 개 반을 주었는데, '헤어질 결심'의 주인공 해준(박해일)의 대사인 “내가 그렇게 만만합니까?”를 변용한 표현처럼 보인다. 박평식(“마늘쑥떡 돌리는 어리광 축제” ★★), 이유채(“사람이 된 곰의 흐릿한 웃음 발자국” ★☆) 등 다른 평론가도 역시 부정적인 평과 낮은 별점을 시전했음에도 유독 이용철 평론가의 코멘트가 문제시된 건 ‘여기’라는 표현 때문이다. 개그맨 출신 감독에게 영화계는 마치 범접할 수 없는 그 어떤 세계라는 뉘앙스를 주기 때문이다. 이에 수많은 비난이 줄을 이었고, 급기야 평론가가 자신의 20자평에 대해 사과하는 상황으로 이어졌다. 영화 주간지 '씨네21'이 1995년 창간한 이후 수천 개의 20자평을 쏟아냈을 텐데, 적어도 내 기억으론 평론가가 이렇게 공개 사과를 한 건 이번이 처음 아닌가 싶다.

아무튼 일은 마무리되었고, 이 지면에서 굳이 '웅남이'를 둘러싼 최근의 일에 대해 다루려는 건 아니다. 좀 더 근원적인 이야기를 하고 싶다. “별점이란 무엇인가” 혹은 “20자평은 온당한가”. 개인적으로 10년 넘게 ‘별점업계’에서 종사하며 들었던 생각들을 토대로 한, 나름 허심탄회한 이야기이기도 하다. 그렇다면 첫 번째 질문. 별점이란 무엇인가. 별점이 평론가 본연의 임무는 아니라고 생각하지만, 그리고 별점 방식의 평가에 대해 매우 부정적인 입장을 견지하는 평론가도 있지만, 그것이 영화 문화의 일부, 그것도 ‘중요한 일부’가 되었다는 건 부정할 수 없는 사실이다. 언제 어디서 시작되었는지 모르지만, 다섯 개 만점 혹은 네 개 만점의 별점 시스템은 전세계 영화 저널에서 통용되는 영화 평가 방식이기 때문이다.

이 방식이 선호되는 이유는 간단하다. 계량화의 간편함 때문이다. 흥미로운 건 별점엔 계량화 이상의 묘한 뉘앙스가 있다는 점이다. 별 다섯 개 만점을 기준으로 할 때 예를 들어 별 세 개는 그런 대로 볼 만한 영화를 의미한다. 단점도 분명 있지만 장점도 있는, 그러니까 스토리는 뻔한데 배우의 연기가 좋은, 연기는 뻣뻣한데 액션 스펙터클이 대단한, “꽤나 즐길 구석이 있는 영화”인 셈이다. 여기에 촌철살인의 사회적 메시지가 결합되었거나 예상치 못한 반전으로 뒤통수를 치는 식으로 뭔가 ‘플러스 요소’가 있을 경우 별을 반 개 정도 더 주게 되고, 그 이상으로 “이건 걸작 아닐까”라는 느낌을 주면 별 네 개가 된다. 그 이상으로 명불허전의 경지에 들어서면 별 다섯 개 만점까지 가지만, 사실 이런 영화는 1년에 한 편 나오기 쉽지 않다. 아래쪽도 사정은 비슷하다. 별 두 개는 부족한 느낌이 큰, 굳이 볼 필요 없다는 생각이 드는 영화이고 졸작이라고 여겨지면 별 하나를 주기도 하는데 이런 경우는 많지 않다. 별 0개도 있을 수 있지만, 이건 솔직히 지나치게 악의적인 행동이다.

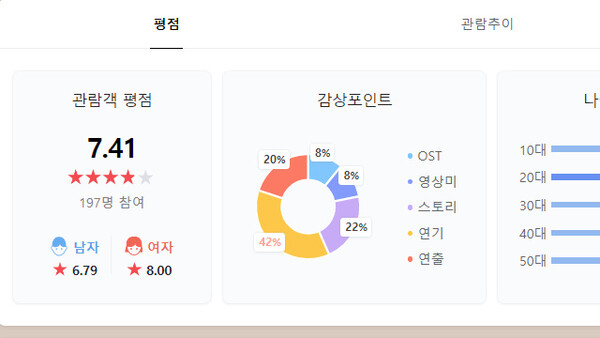

그런데 문제는, 포털 사이트에서 별점이 숫자로 환산되면서, 즉 ‘10점 만점에 몇 점’으로 바뀌면서 발생한다. 그 과정에서 별점이 지니는 고유한 아우라는 사라지고 십진법 체계 속에서의 계량적 가치만 남는 것이다. 별 세 개는 6점이 되는데, 여기서 6이라는 숫자엔 위에서 얘기한 ‘별 세 개의 뉘앙스’는 전혀 찾아볼 수 없다. 그리고 네티즌 평점이 웬만하면 8점대 이상을 기록하고 종종 9점대도 넘기는 상황에서, 별점의 양적 경쟁력은 현저히 떨어지기 마련이다. 평론가들에게 평균적으로 세 개의 별점을 받았다면 꽤 볼 만한 영화지만, 6점이 되면 왠지 초라해지는 것이다. 일종의 인플레이션 현상이다.

그렇다면 두 번째 질문이다. “20자평은 온당한가”. 한 편의 영화를 한두 문장으로 평가한다는 건, 옳고 그름을 떠나 조금은 위험한 일이며 평론가 스스로의 입지를 갉아먹는 일이기도 하다. 평론가의 작업은 영화에 대한 면밀한 분석을 토대로 하는데, 20자평은 자칫하면 어설픈 직관의 소산이 될 수 있기 때문이다. 그럼에도 20자평 콘셉트가 관심을 끄는 건, 그것이 지닌 촌철살인의 톤 때문이다. 그래서 20자평은 일종의 ‘평론의 조크’라고도 볼 수도 있는데 이게 뭔가 핵심을 관통해 관객의 코드에 명중하면 회자되며 명문장이 되지만, 과녁이 빗나가면 무수한 비난을 얻어맞고 평론가의 인성 논란까지 생길 수 있다. 독과 맛이 공존하는, 복어 요리 같은 그 무엇인 셈이다.

이러한 문제점들에도 불구하고, 우린 별점도, 20자평도 포기하지 못할 것이다. 우린 이 시스템에 중독되어 있고, 이것을 대체할 만한 도구는 아직 등장하기 않았기 때문이다. 썩은 토마토를 사용하든(로튼토마토스닷컴), 과거 로저 이버트와 진 시스켈처럼 엄지손가락의 업다운으로 영화의 운명을 결정하든, 별점으로 평가하든, 영화는 꾸준히 숫자로 평가받을 것이며, 숫자 너머에 있는 그 어떤 가치를 발견하는 것은 영원히 관객의 몫이 될 것이다.